Présentation sur le harcèlement sexuel au travail

- assocultureegalite

- 15 juin 2019

- 8 min de lecture

2 approches du harcèlement au travail

Deux approches théoriques sont généralement retenues pour comprendre et expliquer le harcèlement sexuel :

l’approche féministe comme telle

et l’approche féministe organisationnelle.

L’approche féministe apparaît le plus souvent dans les ouvrages qui associent le harcèlement sexuel à l’idéologie patriarcale, à une construction sociale du pouvoir, c’est-à-dire à une forme de violence continue exercée contre les femmes dans leur vie professionnelle et personnelle (Stanton 1991; Sev’er 1999; Savoie et Larouche 1988). Bien que nécessaire, cette approche reste néanmoins trop vague pour être appliquée directement au phénomène du harcèlement en milieu de travail typiquement masculin.

L’approche féministe organisationnelle s’inscrit dans le champ féministe, mais permet de préciser les enjeux en intégrant dans l’analyse à la fois les rapports de sexe et de pouvoir et le contexte organisationnel de l’entreprise. Elle est plus spécifique à l’étude des milieux de travail.

Signalons, par exemple, le modèle développé par Sev’er (1999) dans lequel le harcèlement sexuel est perçu comme une responsabilité sociale qui renvoie à la structure sexuée de la gestion organisationnelle. Par exemple, en ce qui concerne la distribution sexuée du pouvoir hiérarchique, la composition de la main-d’oeuvre et sa répartition hommes-femmes en milieu de travail: selon Sev’er, ce sont les structures verticales de pourvoir qui contribuent aux incidents de harcèlement sexuel. Et puisque les femmes sont toujours au bas de l’échelle, elles sont plus susceptibles d’en être victimes.

Des chiffres : Enquête Ifop 2018

Harcèlement au travail : #balancetonporc n’a pas réglé le problème

LE 28 FÉVR. 2018

L’institut Ifop dévoile son enquête sur les Françaises et le harcèlement sexuel au travail, première étude menée sur le sujet depuis l’éclatement de l’affaire Weinstein. Eclairant.

L’affaire Weinstein a permis de libérer la parole des femmes sur le sujet du harcèlement au travail, et sans doute de sensibiliser l’opinion publique.

La dernière étude datant de 2014, et face à un manque criant de données fiables, le département « Genre, sexualités et santé sexuelle » de l’Ifop s’est saisi du dossier.

L’objectif ? Mesurer l’ampleur des différentes formes de harcèlement sexuel au travail et leur impact sur la santé des victimes.

Quel type de harcèlement sexuel ?

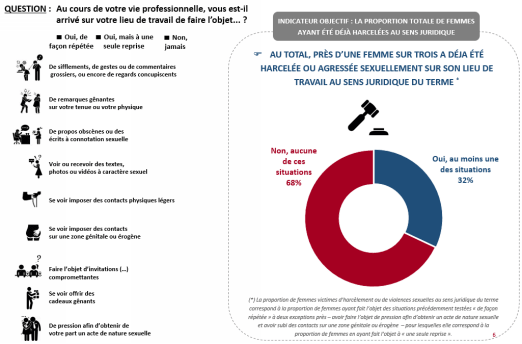

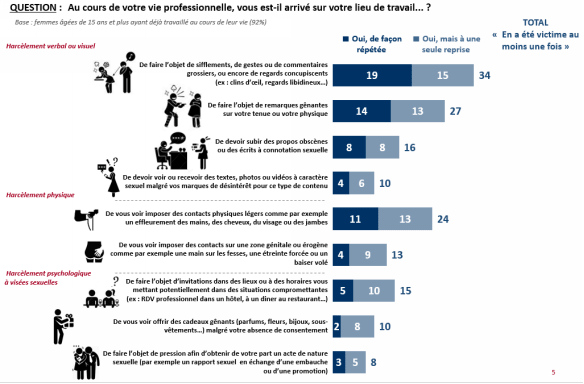

D’après l’étude près d’une femme sur trois (32%) a été confronté à une situation (au moins) de harcèlement sexuel (au sens juridique).

Que ce soit sur le lieu de travail ou dans les lieux publics, les atteintes les plus répandues sont verbales ou visuelles (sifflements, gestes grossiers…)

19% des femmes en ont été victimes à plusieurs reprises.

Les remarques déplacées et autres commentaires sur la tenue ou la silhouette ont touché 14% des personnes interrogées.

La propension d’employées ayant été soumises à des pressions psychologiques du type « promotion canapé » est assez faible (8%).

Ces trois pratiques ne représentent cependant pas la totalité des formes de harcèlement ; un grand nombre de salariées ont été victimes d’actes physiques, qu’il s’agisse de contacts physique légers (11% à plusieurs reprises) ou d’attouchements sur une zone génitale érogène (main aux fesses…) pour 13% d’entre elles.

Pour ne rien arranger, les victimes auraient tendance à minimiser les actes subis.

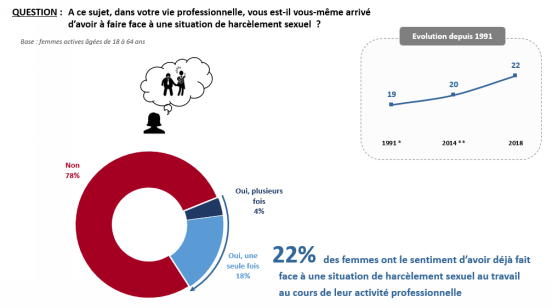

22% des femmes pensent avoir fait face à une situation de harcèlement sexuel au travail au cours de leur carrière. En réalité, elles sont 32%.

Cet écart vient d’une méconnaissance de ce qui relève ou non du harcèlement sexuel devant la loi.

Des facteurs « aggravants »

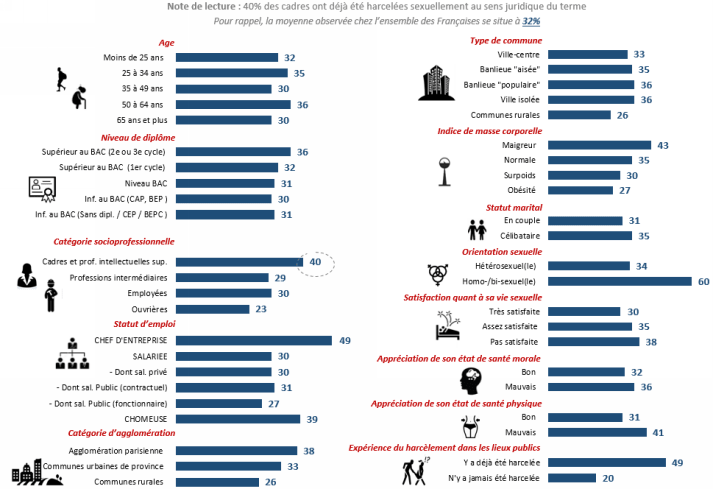

Présent dans toutes les strates de la société, certaines femmes ont toutefois plus de « chances » d’être victimes de harcèlement. La situation géographique ou maritale jouent par exemple un rôle important.

Les célibataires ont par exemple davantage subi de harcèlement à caractère sexuel (35%), elles apparaissent comme vulnérables face à des propositions sexuelles. Elles sont également plus sujettes aux contacts physiques (27% contre 22% pour les femmes en couple) et aux remarques gênantes (30% contre 26%).

D’après l’étude, la région est un facteur déterminant pour le harcèlement potentiel. Les comportements inappropriés sont d’ailleurs bien plus fréquents en région parisienne (38%) qu’en milieu rural (26%).

46% des habitantes de banlieues populaires ont déjà fait l’objet de harcèlement verbal (sifflements, gestes grossiers)

Ce chiffre tombe à 31% pour les résidentes de communes rurales.

Dernier facteur « aggravant », le secteur d’activité. Les employées de la fonction publique sont globalement moins touchées (27%) par le harcèlement comparé à celles qui sont titulaires d’un contrat de droit privé (31%). Au sein même de la fonction publique, ce chiffre varie, notamment en fonction du niveau de mixité, du contact ou non avec le publique et du port d’une tenue de travail.

D’autres variables entrent cependant en compte, comme l’orientation sexuelle. Les bis et lesbiennes sont d’ailleurs survictimisées (60% d’entre elles ont déjà été harcelées sur leur lieu de travail).

La catégorie socioprofessionnelle influe tout autant puisqu’il apparait que les professions intellectuelles supérieures sont très sujettes au harcèlement.

40% des cadres et professions intellectuelles supérieures ont été victimes de harcèlement au travail contre 23% des ouvrières.

Selon une étude de 2009, le harcèlement n’est pas uniquement l’expression d’un désir sexuel mais aussi d’un « besoin de contrôle et de domination, il servirait d’ « égalisateur » face aux femmes en position de pouvoir.

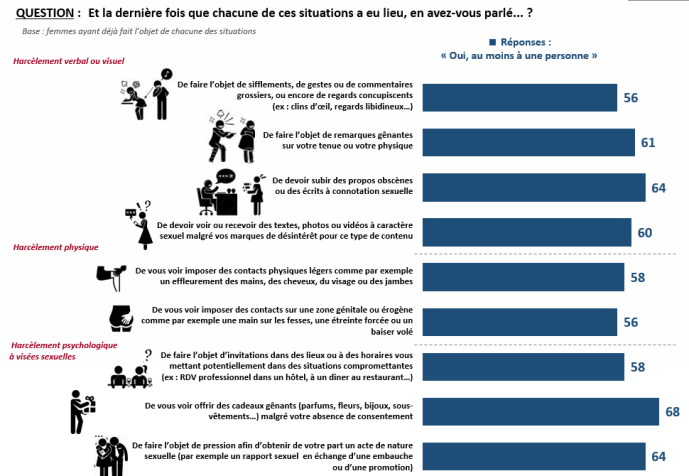

La résignation, réaction trop souvent privilégiée

Une faible partie des victimes réagit de manière passive ; sans parler du problème, que ce soit à quelqu’un d’interne ou externe à l’entreprise (entre 32% et 44% selon les situations).

Malheureusement, même si la majorité des personnes touchées décident de se confier à quelqu’un, il s’agit en général d’un proche ou d’un collègue de même rang au pouvoir d’action logiquement limité.

Seulement 7% à 16 % des femmes choisissent de résoudre le problème en interne, en passant par un supérieur hiérarchique ou un syndicaliste.

Le fait de s’en remettre à des collègues ou à des amis n’est que rarement provoqué par le harcèlement physique mais bien par les pressions psychologiques (64%) comme les propositions de « promotion canapé ». Malgré tout, dans ce dernier cas, seulement 16% des victimes s’en remettent à un supérieur.

En moyenne, les personnes qui osent aborder le sujet avec un supérieur sont jeunes, diplômées et aisées. Les titulaires de la fonction publique réagissent également plus (26%) que ceux du privé (12%).

Les récents évènements ont beau avoir fait quelque peu exploser le tabou du harcèlement au travail, seule une très faible minorité de victimes prend réellement la parole.

Guide pratique pour faire face au harcèlement au travail

MARGOT GUICHETEAU

LE 7 MARS 2019

L’opinion publique a pris conscience des problèmes de harcèlement au travail. Mais quels recours pour les victimes ? Guide pratique.

Risques encourus par l’auteur·e de harcèlement

Sanction pénale

Le harcèlement sexuel est un délit, puni de deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende. Des circonstances aggravantes peuvent porter les peines à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.

Sanction civile

L’auteur.e de harcèlement sexuel peut être contraint.e de verser des dommages-intérêts à la victime.

Sanction disciplinaire

Tout.e salarié.e du secteur privé et tout.e agent.e public.que ayant commis des actes pouvant être qualifiés de harcèlement sexuel est passible de sanctions disciplinaires.

Responsabilités des témoins et des dirigeant·e·s

En France, les articles L.4121 et L.4122 du Code du travail fixent un cadre juridique : le et la chef.fe de l’entreprise doivent protéger la santé physique et mentale de leurs salarié.e.s en termes de résultat. Il et elle sont légalement obligé.e.s de mettre en place une organisation du travail saine.

Il en est de même pour le et la salarié.e d’une entreprise qui doit prendre soin de « [leur] santé et de [leur] sécurité », mais également de celle de leurs collègues, sinon, il s’agit d’une « omission ». Le témoin doit se motiver à parler à la victime, à lui montrer qu’elle n’est pas seule.

Procédure à suivre pour la victime

Conserver toutes preuves laissant présumer le harcèlement (échanges d’e-mails, SMS, lettres, certificats médicaux, arrêts de travail, témoignages…) et montrant des marques de résistance.

Alerter l’employeur.se, par écrit de préférence.

La victime peut alerter l’inspection du travail (qui a également un pouvoir d’enquête), la médecine du travail, les représentant.e.s du personnel…

Déposer plainte auprès de la gendarmerie, du commissariat ou par une lettre directement adressée au procureur de la République.

Déposer plainte au pénal, puis aux prud’hommes bien que la victime ait plus de chance de gagner à cette dernière instance.

Les structures d’aide

QUIZZ : Savons-nous détecter des comportements de harcèlement sexuel au travail ?

1 –Un matin votre collègue vous siffle en vous disant : tu as un beau petit cul !!!

Harcèlement : OUI ou NON

Pas de harcèlement sexuel car une seule fois. Mais en revanche si cela se reproduit une seconde fois, peu importe le délai qui s’écoule entre la première et la deuxième fois, c’est du harcèlement sexuel.

2 – Votre chef vous invite à déjeuner et vous « fait du pied » sous la table :

Harcèlement : OUI ou NON

Harcèlement, car « faire du pied » est un code social reconnu par tout le monde comme un comportement qui est de l’ordre de l’intimité, de l’érotisme voire de la sexualité.

3 – Votre patron vous propose un jour de coucher avec lui pour obtenir une promotion ou une prime ?

Harcèlement : OUI ou NON

Harcèlement car l’auteur recherche clairement un acte sexuel et exerce une pression grave, le chantage.

C’est le seul cas ou la répétition n’est pas nécessaire.

4 – Un collègue fait des propositions sexuelles à une collaboratrice de même niveau hiérarchique et qui refuse ?

Harcèlement : OUI ou NON

Oui puisqu’il y a répétition. Ce harcèlement sexuel est reconnu et interdit depuis 2002.

Le droit

Harcèlement sexuel dans le Code pénal

Le harcèlement sexuel est défini par le Code pénal, article 222-33.

Le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne , de façon répétée des propos ou comportements à connotation sexuelle, qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.

Harcèlement sexuel dans le Code du travail

Article L 1153-1 du Code du travail définit également le harcèlement sexuel. Aucun salarié ne doit subir des faits : soit de harcèlement sexuel, constitués par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui,

soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant,

soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.

Soit assimilé au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui soit recherché au profit de l’auteur des faits ou d’un tiers.

Si les poursuites au pénal sont extrêmement défavorables aux femmes en revanche les prud’hommes donnent de très bons résultats. En effet le licenciement de ces femmes est reconnu comme abusif et étant lié aux faits de harcèlements sexuels dont elles sont les victimes. Les indemnités sont importantes et à la hauteur du préjudices subis.

Documentaire

Youtube : Harcèlement sexuel au travail, l’affaire de tous – INFRAROUGEhttps://www.youtube.com/watch?v=yAhh7mYJp-8

Comentários